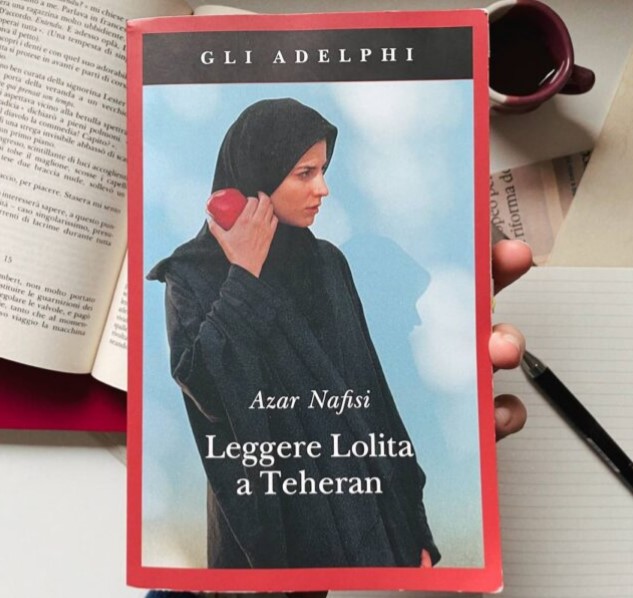

Leggere Lolita a Teheran – Romanzo di Azar Nafisi – Feltrinelli 2003

Febbraio 2025

Che cosa è la libertà? Una condizione dell’individuo, prima ancora che un diritto sancito, scontata nel concetto, eppure così contraddittoria nella sua applicazione?

Secondo Wikipedia, la libertà è una condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni o intimidazioni, in base alle proprie idee o convinzioni. Partendo da ciò si intuisce che l’essere liberi di agire generi nella persona uno stato di benessere fisico e mentale: decidere di fare un viaggio in giro per il mondo, ad esempio, ci rende felici perché la possibilità di poter programmare e agire in totale autonomia ci dà la consapevolezza di avere noi il potere sulla nostra vita. Mettiamo il caso però che il viaggio ci venga vietato o impedito: cosa succederebbe? Un senso di impotenza si impadronirebbe di noi gettandoci in uno stato di prostrazione e disagio. Immaginiamo ora di allargare il divieto di viaggiare a tutte le sfere di azione di un individuo: parlare, vestirsi, studiare, comportarsi in pubblico, ascoltare musica, andare al teatro o ad un concerto, camminare per strada, truccarsi, decidere con chi sposarsi. Questo è ciò che accade in luoghi in cui le ideologie religiose o le convinzioni politiche regolano la vita degli individui; questo è quello che accadde in Iran a partire dagli anni Ottanta del Novecento.

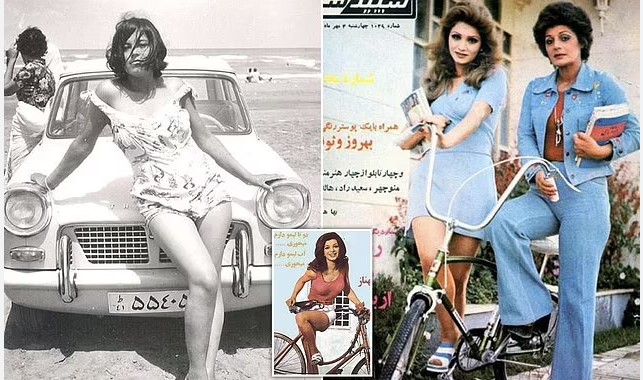

Dopo quasi quarant’anni di monarchia illuminata dello Scià Reza Pahlavi (che nonostante i suoi metodi repressivi aveva favorito la nascita di una classe sociale media e aveva cercato di modernizzare e occidentalizzare il paese con riforme anche a favore delle donne) la crescente povertà in Iran spinse il popolo alla rivolta. Ne approfittò il clero Sciita che favorì l’ascesa a capo politico e religioso del paese di Ruhollah Khomeyni, un dissidente inviato in esilio dallo scià Pahlavi, che promosse la nascita di una Repubblica islamica. Ma la neonata Repubblica iraniana, tanto agognata dal popolo, si chiamava islamica perché si basava sulla Sharia, la legge islamica che impose al popolo un preciso codice morale e il nuovo governo pose fine alle preesistenti libertà utilizzando metodi coercitivi: arresti, sparizioni, torture ed esecuzioni pubbliche. Khomeyni diede anche vita ad una campagna di demonizzazione nei confronti di un occidente immorale e corrotto attuata tramite la censura nei confronti di qualsiasi manifestazione culturale pubblica nonché la messa al bando di libri e romanzi stranieri.

Quando la professoressa di letteratura inglese Azar Nafisi ritornò a Teheran dopo diciassette anni di permanenza negli Stati Uniti, alla sua generazione, rispetto alle due precedenti, veniva vietato di insegnare e di partecipare alla vita politica e culturale del paese (la stessa madre dell’autrice era stata la prima donna eletta nel Parlamento iraniano). Il corpo delle donne veniva rinchiuso e mortificato sotto una pesante, lunga tunica nera ed un velo, il loro ruolo nella società limitato a quello di mogli e madri e circoscritto fisicamente entro le mura domestiche. Costretta ad abbandonare l’insegnamento accademico nel 1995 (la Nafisi non si piega ai controlli del regime sui contenuti e metodi del suo insegnamento), per non soccombere, la docente si inventa un seminario privato, che tiene per circa due anni (quasi tutti i giovedì mattina) nel soggiorno di casa sua, rivolto ad un gruppo di sette studentesse del suo corso di letteratura inglese: di estrazione sociale, orientamento religioso e ideologico molto diversi, le sette giovani donne pativano tutte per la confisca dei loro momenti più personali da parte del regime; la rivoluzione islamica le aveva private delle loro libertà fondamentali e del diritto a vivere, controllava la loro vita quotidiana influendo sulle decisioni personali e quindi sulla loro felicità . Con il pretesto di parlare di Nabokov, di Henry James, di Jane Austen, di Fitzgerald, di confine tra finzione e realtà, tra un bicchiere di tè e dei pasticcini le otto donne si spogliano delle quotidiane frustrazioni per divenire esseri umani, puri e sinceri. Durante quegli incontri la professoressa restituisce a quelle giovani donne la speranza che un futuro può esserci anche in Iran grazie alla fantasia e all’immaginazione: attraverso le letture ci si può creare un mondo differente e migliore di quello reale, ‘un paradiso personale verso cui evadere’, un luogo in cui rifugiarsi, un personaggio in cui identificarsi e a cui affidare la propria ribellione.

‘Leggere Lolita a Teheran’ è uno spaccato della storia dell’Iran che testimonia la sua trasformazione da paese proiettato verso la modernità a campo di battaglia contro l’Iraq e contro il suo stesso popolo. Una trasformazione che fu un declino verso la tirannia, la violenza e l’annullamento delle individualità: “la gente aveva fame di cinema, di bellezza in qualunque forma, di colori e di musica’. Quando il conflitto contro l’Iraq si intensificò e il regime allentò il controllo sulla popolazione sembrò che questa tornasse a respirare: le strade divennero più popolate e chiassose, molte donne indossarono foulard colorati e sotto la tonaca spuntarono calze di nylon. Persino la proiezione di un film di non facile comprensione, quale ‘Sacrificio’ (film complesso quanto inquietante del 1986 diretto dal regista russo Andrej Tarkovskij), attirò una quantità di gente tale da vedersi solo nelle manifestazioni di protesta, file di spettatori in attesa per ore e litigi per accaparrarsi le prime file della platea. Le proteste da parte del popolo iraniano iniziarono da subito negli anni ottanta e continuano tutt’oggi aggravate da una crisi economica profonda nella società.

Le norme imposte in Iran risultano incomprensibili per un occidente che da sempre possiede la libertà di pensare e agire. Eppure, a ben riflettere, le limitazioni alle libertà individuali ci sono sempre state: in epoche differenti, in passati lontani o più recenti; in nome di un credo religioso o di una ossessione scambiata per amore; in luoghi culturalmente arretrati o nelle società evolute; palesate o nascoste in ambienti degradati. Basterebbe un po’ di buon senso o un impeto di umanità ad impedire che un uomo limiti e violenti la libertà altrui? Si, certo il buon senso!

Ringrazio Maria Luisa, amica e compagna Dragonessa, donna colta e brillante, amante dei libri, del cinema e fervida sostenitrice dei diritti femminili, per avermi prestato questo romanzo che consiglio vivamente a tutti di leggere.